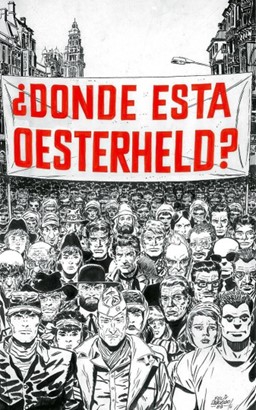

¿Qué nos enseñan las películas y series sobre la catástrofe contemporánea? El éxito mundial de El Eternauta (Stagnaro, 2025- ) renovó el interés por el cine como pasador de lo real traumático. En esta serie se conjugan al menos tres catástrofes de la historia argentina, que tienen a su vez alcance global: el colapso climático y económico, la guerra, la invasión, entendida como la coexistencia con la diferencia. Todo ello en el marco de una tragedia mayor: Héctor Oesterheld, el autor del comic original, escribe su historia en 1957, y veinte años más tarde, en 1977, es secuestrado y desaparecido por la dictadura junto a sus hijas, yernos y nietos. La catástrofe de la ficción lo alcanza en lo real. Y este desdoblamiento de la escena interpela al espectador de la serie, que se ve confrontado après coup, con lo siniestro ¿Cómo sobrevivir a semejante horror? Desde sus inicios, el cine se ocupó de las distintas formas del desastre. La primera producción que plasmó en la pantalla un estrago fue Fire!, cortometraje inglés de 1901 dirigido por James Williamson que recrea el rescate por parte del cuerpo de bomberos de personas atrapadas en medio de un incendio pavoroso. Y la más reciente de éxito mundial, seguramente El Eternauta (2025), que como vimos nos confronta con escenarios de urgente actualidad. Pero este caso resulta más sofisticado, porque la adaptación cinematográfica de la historieta original incluye una catástrofe dentro de la catástrofe. Juan Salvo, el personaje encarnado por Ricardo Darín, llega afectado por un trauma de guerra. Ex combatiente de Malvinas, el nuevo escenario se le superpone a aquél otro ya vivido. Y esta nueva contingencia resulta ser un modo de actualizar aquel trauma encapsulado y, a la vez que padecerlo, comenzar a elaborarlo. Pero para hacerlo, deberá tomar nota, en acto, de lo nuevo. Esta dialéctica de tiempos cronológicos y tiempos lógicos resulta de especial interés para el abordaje ético. Porque permite pensar la cuestión del trauma no de manera lineal sino en el marco del nachträglich freudiano. Para situarnos en esta complejidad este número del Journal bordea el tema de la catástrofe, el trauma y el acontecimiento a partir de una serie de escritos originales. Se inicia con el artículo de Eduardo Laso, que analiza la serie El Eternauta en interlocución con el texto clásico de Ignacio Lewkowicz “Catástrofe: experiencia de una nominación” (2004), proponiendo una relectura actualizada de aquellas tesis. Volveremos luego sobre esta perspectiva. O el trabajo de investigación de Ignacio Trovato, que analiza la música elegida para el film y el modo en que ella alterna lo diegético y lo extradiegético para conformar, a partir de sutiles puestas en abismo, el clima inquietante de la trama. Además, el artículo “Tres miradas sobre El Eternauta” ofrece la posibilidad de conocer o revisitar tres lecturas originales sobre la serie que fueron publicadas en distintos medios de difusión. Se trata de los análisis realizados por Juan Tausk, Sergio Zabalza y Joaquín Cardoso. El número se completa con una serie de artículos que recorren diferentes temáticas y dos reseñas cinematográficas. Dentro de la temática de trauma y catástrofe, Fernando Gómez y Galan de la Universidad Columbia del Paraguay explora las consecuencias del “silencio obligado”, es decir, cuando este se presenta vinculado con la supervivencia. El artículo “La libertad de expresión en silencio: un análisis ético y psicoanalítico” propone un abordaje de la temática a través del film de terror y ciencia ficción A quiet place (Krasinski, 2018). Por otro lado, en “La cuestión del padre” Tecla González Hortigüela, de la Universidad de Valladolid, realiza un análisis psicoanalítico de la película Magical Girl (Vermut, 2014). A través de “desentrañar el efecto emocional que el film ofrece”, la autora propone reflexionar acerca de las emergentes configuraciones de la paternidad en la sociedad actual. Por su parte, María Teresa Galarza, desde la Universidad de Cuenca, nos invita a analizar la narrativa y los efectos técnicos-estilísticos que se ponen en juego en la película Promising Young Woman (Fennell, 2020). La autora expone la existencia de dos tipos de miradas intencionadas, una masculina y otra femenina, que determinan la presentación del personaje protagónico y la trama. El artículo “Una ascesis del tiempo vivido”, de David Colmenares de la Universidad de California, examina la relación entre el cine y el tiempo en la obra Arrebato (Zulueta, 1979). Para ello, se considera tanto la narrativa del film como las declaraciones de su realizador, quien desarrolló una teoría original que ubica al cine como un medio capaz de sintetizar temporalidades subjetivas y objetivas. Las dos reseñas que cierran el número son una invitación a descubrir dos documentales que abordan temáticas referidas a los Derechos Humanos: Viejas que hierven (Tapia, 2022) y Miércoles 15.30, memorias de una ausencia (Chomali, 2023). Para concluir, digamos que Ignacio Lewkowicz propone dos modos de pensar la catástrofe, con consecuencias diferentes respecto de la posición del sujeto que debe enfrentarla. Por un lado, pensarla desde lo que queda; por otro lado, pensarla desde lo que hay. Como lo plantea Eduardo Laso en el artículo que abre este número, pensar desde lo que queda es pensarla como el resto de una operación de destitución, mirada melancólica que hace un balance de lo perdido y anhela recuperar. Un habitar la situación de desastre desde la lógica previa, que da como resultado un déficit: un resignado “no queda casi nada”. Pensar desde lo que hay es, en cambio, pensarla desde el inventario que precede a una operación que da como resultado un plus afirmativo: un “hay lo que hay”. Operación que implica asumir la preeminencia del cambio y la contingencia. Y la contingencia, a diferencia del arrasamiento, es la posibilidad precaria de organización de la subjetividad. Un ejemplo magnífico de este movimiento es la escena de la sepultura en El Eternauta. Todo es un caos y los tres amigos están desquiciados. La nevada se ha detenido pero la amenaza continúa y la supervivencia se hace más incierta que nunca. En ese contexto, deciden hacer un alto para sepultar al amigo muerto. La ciudad es un tendal de cuerpos, pero en la despedida a uno de ellos se juega el destino de la humanidad toda. Cavan una fosa y dicen el último adiós al Ruso arrojando tres naipes con el mayor ligue del truco. Un breve ritual funerario que recuerda el gesto de Antígona y que los reconcilia con lo simbólico en medio del estrago. Esa es la función del cine: confrontarnos con la catástrofe para hacer de ella una escritura, que, como la clínica, transmute un destino traumático en acontecimiento creador.

NOTAS