Unas chicas están pasando una jornada recreativa en una lancha en medio del río, y de pronto el cielo se torna amenazante. Un portero sale de su edificio y se desploma bajo los primeros copos de una nieve extraña que cae sobre Buenos Aires. Un grupo de amigos que juega a las cartas ve la escena y cuando alguien sale para auxiliarlo, también pierde súbitamente la vida, cubierto ya por una nevada tupida y mortífera. Se corta la luz y el vecindario queda desierto ¿Qué sucede? ¿Qué hacer? Es esta entrada situacional la que nos interesa. Es la dimensión más poderosa del relato, porque abre a la incertidumbre: podemos estar ante un fenómeno atmosférico, un desarreglo climático, un virus que se transmite por el aire enrarecido… ¿un ciberataque, como el que se conjetura produjo el apagón de la península ibérica la semana pasada? El primer episodio de la serie de Netflix El Eternauta nos confronta así con lo ominoso: el orden de las cosas se disloca y lo familiar se torna súbitamente desconocido. El desastre que irrumpe, provoca desconfianzas entre amigos, sospechas sobre vecinos, terror en el barrio, que se torna desconocido. La amenaza se vuelve éxtima: un exterior que es también interior. El enigmático peligro mortal empieza a entretejerse con la estofa de los fantasmas de cada uno, para dar algún sentido a lo siniestro, y el otro semejante se vuelve un peligro potencial. En otras palabras, el evento produce una catástrofe de los vínculos sociales. En “Catástrofe: experiencia de una nominación”, Ignacio Lewkowicz (2006) proponía tres modos de relación de una organización o estructura –social, grupal o individual– ante la emergencia algo nuevo que irrumpe y desestabiliza su consistencia de modo súbito y destructivo. Ahora bien, no toda emergencia de algo nuevo provoca un escenario que afecta la capacidad de simbolización y la destrucción de una organización. Al autor le interesa la irrupción específica de lo nuevo en calidad de un impasse, es decir, la irrupción de situaciones de difícil o imposible resolución desde los recursos del sistema que viene a desestabilizar. El impasse novedoso se presenta como la irrupción de un real imposible de simbolizar desde el orden o estructura preexistente, provocando un desastre del mismo. Lewkowicz escribe desde la coyuntura de la crisis económica, social y política de Argentina de diciembre de 2001, para tematizar cómo el lazo social, en condiciones de capital financiero, cae en un devenir caótico. La “experiencia de una nominación” a la que refiere el título del artículo, es la experiencia recorrida por Ignacio Lewkowicz en el esfuerzo por elevar a categoría conceptual la noción vulgar de catástrofe. Cabe la pregunta de si la catástrofe se experimenta ya que, estrictamente, estar en el medio de ella es ser arrasado por el caos. Después vendrá, si uno sobrevive, el tiempo de la elaboración y la nominación y, por ende, de poder hablar de “experiencia” como efecto a près coup. Lewkowicz destaca la variedad de usos del término “catástrofe”. Lo que no sorprende, ya que no es una categoría teórica conceptual, como trauma o acontecimiento con las que las pone en relación, sino un término coloquial que suele tomarse como sinónimo de desastre. Así, según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, define catástrofe como un acontecimiento que, en un contexto preexistente de vulnerabilidad, puede actuar como desencadenante de un desastre, esto es, de un proceso de fuerte crisis y desestructuración socioeconómica con graves consecuencias en diversos planos (hambruna, miseria, epidemias, éxodo, etc.). [1] Se advierte la presencia, en la misma definición, de las categorías desastre, catástrofe y acontecimiento. En otras definiciones, en cambio, se invierten las categorías desastre/catástrofe, siendo desastre como el evento y catástrofe el efecto del mismo a nivel social y subjetivo. Seguiremos este último criterio de ahora en más. La gravedad y el tipo de impacto que ocasiona un desastre depende de la intensidad y características que lo haya originado, así como del grado de vulnerabilidad de la población afectada. Puede ser natural o humano (en relatos de ciencia ficción como El Eternauta, se agregaría alienígenas), y en términos temporales, de gestación lenta (como las sequías), o de irrupción repentina, (como terremotos, inundaciones, o un ataque bélico sorpresivo). Esta variedad del uso coloquial del término, le permite a Lewkowicz incluir en él a la esclavitud en el mundo antiguo, los campos de concentración nazi, y la esclavitud africana. Como también la crisis argentina de diciembre de 2001, en la que este texto se inspira. Dos años antes, el grupo de Lewkowicz (2002) publicó Sucesos Argentinos. Cacerolazo y subjetividad postestatal, dedicado íntegramente a la crisis argentina de 2001. El presente artículo prosigue y amplía aquella reflexión, para tematizar cómo el lazo social en condiciones de capital financiero tiende al máximo de dispersión, y el Estado-nación desaparece. Para resumir la idea: el Estado-Nación, que coordinaba integralmente el conjunto de las instituciones y las relaciones entre individuos, sufrió el desfondamiento de su capacidad de producir subjetividad. Mantiene su influencia, pero no soberanía. Ya no produce ciudadanos. Es el mercado y los medios de comunicación los que producen subjetividad. Y para la nueva subjetividad postestatal y –el consumidor, el espectador, el usuario– el Estado es un dato, un recurso, una nostalgia, un enemigo… El Estado-nación murió, pero aun lidiamos con sus sombras. Ambos textos transmiten la urgencia de aquella coyuntura de época, así como el ascendiente de en aquel momento influyente libro Imperio de Antonio Negri y Michael Hardt (2002), donde se postulaba una nueva etapa del capitalismo en el que los estados-nación desaparecerían ante la circulación fluida y atópica de la información y del mercado. Veinticinco años después, no se observa dicha desaparición: los Estados se mantienen y son socios de las multinacionales, cuyas casas matrices residen en sus respectivas naciones. Pero en el contexto de la Argentina de diciembre de 2001, parecía que la coyuntura daba la razón a estos autores. Pensar sin Estado (Lewkowicz, 2006) está escrito desde aquel contexto epocal. [2] Lewkowicz (2006) plantea que “catástrofe” es una palabra-umbral, ya que “la catástrofe incluye también, intrínsecamente, la catástrofe de las categorías de su comprensión” (p. 151). Es decir que una catástrofe es un evento que afecta a la capacidad de simbolizar, de cernir conceptualmente el evento arrasador. “Quizás la experiencia de la catástrofe nos haga variar no sólo los conceptos convocados para pensar sino también el estatuto mismo de esos conceptos” (p. 151) convertidos en nombres operatorios en el seno de una experiencia. Entramos aquí en un terreno paradojal, porque si la catástrofe arrasa las categorías de su comprensión, ¿cómo pensarla estando arrasado por ella? Pensar es introducir distinciones simbólicas que requieren tiempo y distancia respecto de la catástrofe que nos sobrepasa, por lo que cabe interrogarnos si se puede hablar aquí de experiencia. Así, por ejemplo, el transeúnte estuporoso que caminaba confundido porque acababa de volar el edifico de la AMIA cuando estaba en las cercanías del edificio, ¿tuvo una experiencia de catástrofe, o la catástrofe suspendió toda su capacidad de experiencia? Lewkowicz propone repensar el estatus de la noción de catástrofe a partir de las categorías de traumatismo y acontecimiento. Traumatismo y acontecimiento y catástrofe son puestos en serie por ser tres modos de relación de una organización, estructura o sistema con la emergencia un impasse: algo nuevo que irrumpe y desestabiliza la consistencia de una estructura u organización. Un impasse es una situación de difícil o imposible resolución, o en la que no se produce ningún avance. Son sinónimos de ello pausa, paréntesis, descanso, recreo, intervalo, punto muerto, compás de espera. El impasse remite más a una cuestión de tiempo, de detención o suspensión de un movimiento, por encontrarnos ante un callejón sin salida o una situación sin solución aparente, que a una novedad que emerge y desestabiliza. En ese sentido, un desastre no es lo mismo que un impasse, aunque compartan el problema de la temporalidad y de lo real como imposible. En el caso del evento desastroso, la imposibilidad es situacional y ligada al marco simbólico particular, que no contemplaba su emergencia en el instante que ocurre. En cambio, un impasse bien puede ser lógico y no situacional. Así, retomando el escenario ficcional, nos parece imposible que haya una nevada mortal en Buenos Aires, o que nos invada una fuerza extraterrestre. Pero no es lógicamente imposible; no se trata de un impasse, y por eso se puede escribir una ficción coherente y atrapante como El Eternauta. Por otro lado, algo nuevo que irrumpe y desestabiliza una estructura u organización no necesariamente califica de catástrofe. El tema del tiempo vuelve a ser aquí importante: no es lo mismo el proceso de mutación que sufre una sociedad con los avances tecnológicos, a la irrupción repentina de una revolución que termine con un orden social en cuestión de semanas. Así, por ejemplo, para la monarquía absolutista de Francia, la revolución de 1789 fue un desastre, mientras que para los miembros del Tercer Estado (el 90 por ciento de los franceses de aquel momento) fue un acontecimiento. Lewkowicz (2006) aclara que no va a tomar la referencia freudiana de trauma, y hablará de traumatismo (término ausente en Freud), porque el concepto freudiano acarrearía “complejidades inaccesibles”. [3] Lo que no evita que haya rasgos del concepto de trauma freudiano que se deslicen en el escrito. Por ejemplo, plantear que el traumatismo es la suspensión del funcionamiento de una lógica por irrupción de un estímulo excesivo que no puede ser captado por los recursos previos, porque su masividad y evidencia imponen un tope al funcionamiento de la lógica en cuestión, dejando sin respuestas. Esto no parece tan alejado de lo que dice Freud acerca del trauma en el campo psíquico desde la concepción económica, entendido como una experiencia vivida que aporta, en poco tiempo, un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica, que fracasa su liquidación o su elaboración por los medios normales y habituales, lo que inevitablemente da lugar a trastornos duraderos en el funcionamiento energético. Sólo que en Lewkowicz está planteado en términos impersonales, evitando introducir el término yo o sujeto. Lewkowicz intenta pensar lo social afectado por un evento desastroso y, en ese sentido, se entiende que no se valga del concepto freudiano de trauma que se liga al efecto en el sujeto. [4] Para Freud, que haya trauma o falta de descarga de la experiencia persistiendo como un “cuerpo extraño” en el psiquismo, requiere determinadas condiciones. Por un lado, está el acontecimiento mismo, que por su naturaleza puede excluir la posibilidad de una descarga completa. Pero también la “susceptibilidad” de cada sujeto, es decir: las condiciones psicológicas en las que se encuentra en el momento del suceso (sorpresa, falta de apronte angustiado), sus circunstancias cuando ocurre el evento, y los conflictos psíquicos que pueden impedirle integrar la experiencia sobrevenida: ¿en qué condiciones psíquicas lo encuentra al sujeto? ¿En qué marco fantasmático impacta el evento? Todo lo cual permite armar una serie que va desde el acontecimiento cuya eficacia patógena se debe a su violencia y lo sorpresivo de su aparición (por ejemplo, un accidente, un terremoto, un confinamiento en un campo de concentración), hasta el acontecimiento cuyo poder patógeno es relativo a su inserción en una organización psíquica particular (por ejemplo, el caso Emma que Freud presenta en su Proyecto de psicología de 1895). En los inicios del psicoanálisis, Freud se centró en el trauma sexual como núcleo de las neurosis. El trauma sexual supone la existencia de dos acontecimientos: Lewkowicz va a proponer una ordenación de las tres categorías de este modo: Una estructura, sistema u organización recibe el impacto de un evento disruptivo provocando una crisis que lo altera. Y Lewkowicz distingue tres respuestas posibles al evento: la recomposición traumática, la invención acontecimental y el devenir caótico. Aunque si pensamos el evento disruptivo desde el sujeto, éste es para él simultáneamente traumático, acontecimental y catastrófico. Es traumático por irrumpir de modo sorpresivo, produciendo el ingreso de cantidades excesivas que alteran o arrasan la estructura subjetiva. Es catastrófico porque la intensidad arrasadora del evento suspende las categorías conceptuales para pensarlo. Y como tal, introduce un acontecimiento, una novedad para esa estructura subjetiva. No es lo mismo saber qué es un choque automovilístico desastroso, a chocar con el auto y que se produzca un desastre. Hay inconmensurabilidad entre el saber y la irrupción de lo real del evento que, por ende, siempre es novedad para el sujeto que lo padece. El escenario de inicio de El Eternauta resulta un buen ejemplo de desastre ambiental y social. Un verdadero escenario apocalíptico en el que casi nadie sobrevive al caer una nieve que mata inmediatamente al contacto, a lo que se suma la invasión de formas de vida extraterrestres dispuestas a adueñarse del planeta. La historieta de Héctor Germán Oesterheld se publicó a fines de los años cincuenta, en plena Guerra Fría, cuando la paranoia de la invasión extranjera se plasmaba en innumerables películas y series de ciencia ficción, desde la plétora de filmes de monstruos gigantes radioactivos y mortales, hasta Invasión of the body snatchers, de Don Siegel (1956), una de las inspiraciones de El Eternauta: extraterrestres que usurpan los cuerpos de los humanos, infiltrándose así entre los miembros de la sociedad. El peligro ya no está más afuera, sino dentro de la propia comunidad de iguales. ¿Cómo saber si nuestro semejante no es en verdad un invasor, o un traidor que se pasó al bando del enemigo? No es lo mismo enfrentar una serie de bichos gigantes, que a un amigo o una hija que, de pronto, ya no actúan como esperamos. El peligro externo se hace interno, y el semejante se vuelve potencialmente inquietante. Los doble agentes, los lavados de cerebro, las traiciones, evocan los años del macartismo y los juicios de Moscú. La historieta de El Eternauta es hija de ese tiempo, y una de las virtudes de la adaptación cinematográfica es llevarla a la época actual, más propensa a reeditar lo peor de los años cincuenta. Frente al desastre, Lewkowicz propone tres respuestas posibles. Tomemos la primera. Sostiene que en la recomposición traumática, trabajosamente, la intensidad cede, [5] y los lugares logran asimilar lo inundado (¿los lugares o los sujetos?). Freud empleaba los términos elaboración, ligadura, inscripción. En cambio, Lewkowicz habla de asimilación, que es transformar algo en semejante a uno. Se trata de una metáfora alimenticia: digestión, absorción. Dice que las cantidades excesivas quedan asimiladas a las cualidades preestablecidas. Que todo encuentra su lugar y que la estructura habrá salido fortalecida por el traumatismo. Es la idea de que la elaboración traumática logra reconstruir la estructura previa al integrar el evento disruptivo en ella. Desde la clínica, la elaboración de un trauma no equivale a digerir o asimilar un evento disruptivo para hacerlo idéntico a uno sino, vía compulsión a la repetición, ligar a representaciones un exceso para simbolizarlo. Tomemos el ejemplo que toma Lewkowicz del historiador Nathan Watchel en La visión de los vencidos. El traumatismo de la conquista (1976). Watchel señala que la dominación colonial de Perú en el siglo XVI destruyó las prácticas que producían un sentido para la población local. Lewkowicz agrega que el “silencio de los dioses” para los indios es un impasse donde se trama la recomposición significando al extraño como invasor, y a partir de allí, se trata de eliminarlo. Lo que se traduce en la rebelión de 1780 de Tupac Amaru. Agrega que los lugares existentes asimilan la invasión sin alterar la estructura previa. [6] Ahora bien, para armar una rebelión contra los extraños, que ahora los locales nombran invasores, se requirió no sólo tramitar el encuentro traumático con ese otro extraño y destructivo, sino también instalar un tiempo de comprender, de simbolizar esa emergencia disruptiva, para concluir en una nominación de la novedad que se traduzca en consecuencias para la acción. El ejemplo no presenta una asimilación ni la persistencia de la estructura previa o el retorno a la estructura que había sido afectada. Para los incas, ya nada será como antes. La rebelión de Tupac Amaru terminó en derrota, y que no se reconstruyó la estructura previa para los autóctonos. Dice Watchel (1976): El traumatismo de la Conquista extiende sus efectos hacia los indios del siglo XX y se encuentra profundamente inscrito en sus estructuras mentales, verdadera huella del pasado en el presente. Esta persistencia en la memoria colectiva de un choque cuya antigüedad supera los cuatrocientos años resulta atestiguado por el folklore indígena actual. ¿Qué significa esté fenómeno de supervivencia?. (p. 317) Se entiende, de supervivencia de un trauma que opera como huella del pasado en el presente, como persistente actualidad. Hay algo no asimilable, indigerible, que persiste como real traumático. [7] “Si el traumatismo de la Conquista «continúa» durante el período colonial, es porque se renueva todos los días la coexistencia de dos sistemas de valores, uno vencedor y opresivo, el otro vencido y alterado” (Watchel, 1976, p. 242). En una elaboración de un trauma, no todo pasa a lo simbólico, y hay un antes y un después del trauma. No se vuelve nunca a lo anterior. Pensemos en Hiroshima: hay un antes y un después del desastre de la bomba atómica. Hoy podemos ver la ciudad que fue arrasada en 1945. Pero incluso si se reconstruyeran los antiguos edificios, ¿son los mismos de antes? ¿O portan la marca de ser reconstrucciones de aquellos que se destruyeron? A los que se agregan los edificios nuevos más actuales. La elaboración de un trauma no borra la marca del trauma acontecido. No todo encuentra su lugar previo, ni subjetivamente ni a nivel social. Por eso el ejemplo de los indios peruanos habla de otra cosa. Y permite proponer a trauma, catástrofe y acontecimiento no como tres alternativas de respuesta a un desastre, sino como tiempos lógicos de un proceso de elaboración. Al hablar de acontecimiento, Lewkowicz pasa del registro cuantitativo al cualitativo para diferenciarlo del trauma. Si el trauma es irrupción de intensidades, el acontecimiento es irrupción de un elemento singular que porta una cualidad heterogénea incompatible con la lógica de la estructura en la que irrumpe. Desde dentro del marco simbólico de la estructura, dicha irrupción es un imposible estructural y la niega. Al punto que el acontecimiento se afirma como tal por ausencia de categoría capaz de comprenderlo. Hasta acá, lo que describe habla menos de una respuesta a un evento que de las características del ingreso de un término excedentario que resulta acontecimental para una estructura en términos negativos: imposible, incompatible con la lógica del sistema, innombrable. Y la respuesta es la invención acontecimental, ya que el acontecimiento inicia un proceso de afirmación de la cualidad heterogénea que encarna, de invención de un recorrido heterogéneo en otra dimensión que la estructural. Quien inicia no es el acontecimiento, sino los sujetos que son capaces de nombrarlo y seguir las consecuencias que se desprenden de asumir su existencia. Por eso, hablar de “invención acontecimental” porta la ambigüedad de si se trata de nombrar algo que emerge de lo real o de inventar un acontecimiento y así, producirlo mediante el discurso. Para tomar el ejemplo princeps de Alain Badiou y señalar el problema: San Pablo ¿nombra el acontecimiento de Cristo resucitado, o inventa el acontecimiento, produciendo fieles que creen que ocurrió? Ahora bien, la irrupción de una singularidad inclasificable que obliga al trabajo de nominación y hasta de cambio del sistema –como lo ilustra en la historia de la ciencia Thomas Kuhn con las anomalías de paradigma– no es necesariamente traumático en el sentido de evento desastroso. Las damas de Avignon de Pablo Picasso, primer cuadro cubista, es una singularidad que produce un cambio revolucionario en la pintura, rompiendo los esquemas estéticos de la época. Pero no se puede calificar de evento desastroso. En cambio, al revés, el evento desastroso sí es acontecimental siempre, tanto cuanti como cualitativamente. Y efectivamente, arrasa con una estructura previa, por lo que se requiere de la invención de esquemas nuevos. Lewkowicz toma el ejemplo de Mayo del 68 en París como acontecimiento de toma de la palabra, y lo compara con los sucesos de diciembre de 2001 en Argentina. [8] Al hablar de catástrofe, parecen confundirse la causa y el efecto, al proponerla como una situación en la que la causa devastadora permanece e impide tanto la recomposición traumática como la invención acontecimental, produciendo sustracción, mutilación, devastación, una disolución en el no ser, sin posibilidad de contar con esquemas que inicien o reinicien el juego. Hay una ineficacia de las marcas que ordenaban simbólicamente la experiencia. Hasta aquí, lo que describe es lo que produce un desastre. Pero Lewkowicz trata de pensar la respuesta a este evento disruptivo como respuesta de no respuesta, como arrasamiento e impotencia que no produce nada nuevo, como crisis permanente. Ejemplifica con el esclavo en el mundo antiguo que, arrancado de su soporte comunitario, pierde todos los atributos definidos como humanos (nombre, parentesco, lengua, ciudad, sexualidad, libertad). Plantea que la desmantelación de las marcas que constituían la subjetividad previa deviene definitiva. [9] Lewkowicz (2006) opone la transición como el pasaje de una configuración estructural a otra en el contexto de una crisis, al devenir caótico, donde se descompone una estructura sin que se siga una recomposición general en otra, deviniendo un modo de ser. “La crisis de devenir caótico reseña unas condiciones en las que se descompone una totalidad, sin que nada obligue a que esté seguida de una recomposición general en otros términos. La crisis actual muy probablemente sea de ese segundo tipo” (p. 156) agrega, en consonancia con las tesis de Imperio, de Negri y Hart (2002), donde según los autores, los flujos del mercado globalizado, al conectar situaciones sin generar en el proceso un ordenamiento simbólico, constituyen la raíz de la desaparición de la estructura Estado-nación. La catástrofe antes de la catástrofe [o sea, antes de la crisis permanente que instala el flujo globalizado del mercado actual] [10] era puro fenómeno de ruptura, de desligadura, y nada más que eso. La catástrofe después de la catástrofe –o si se quiere, la catástrofe en la inmanencia de su ocurrir– es otra cosa. En este punto, como aún no nos ha sido revelado el orden conceptual, seguimos buscando rigor en las imágenes. Pensando desde el Estado, ha sobrevenido la inundación. Pensando desde la inundación, lo que ha sobrevenido ya no es la inundación sino un medio, un cambio esencial del medio en el que transcurre la experiencia. La experiencia transcurría en el medio sólido de las estructuras; [ahora] [11] transcurre en medios fluidos. Pensar en la catástrofe es pensar en medio de ese medio. (Lewkowicz, 2006, p. 159) O sea, en la contingencia perpetua que disuelve cualquier consistencia. [12] Podríamos pensar las categorías propuestas por Lewkowicz (2006) no tanto como tres respuestas alternativas excluyentes al desastre, sino como tiempos lógicos por los que se atraviesa en la irrupción de un evento disruptivo. Tiempos lógicos del proceso de respuesta subjetiva y social que se despliegan en un tiempo cronológico: se arranca en el devenir caótico, con la catástrofe por la entrada en situación de una novedad que arrasa el orden sociosimbólico y que es, a la vez, evento traumático y acontecimental, para de a poco producir una recomposición traumática que exige, además, tomar nota de lo nuevo para crear o inventar recursos. Al inicio de El Eternauta hay un orden social y simbólico en el que habitan sus personajes: el Buenos Aires actual con sus escenarios reconocibles. De pronto, en medio de la noche, se produce un corte de energía, y empieza a caer una nieve que produce la muerte a su contacto. A Juan Salvo y su grupo de amigos les invade la angustia y el estupor por estos eventos horrorosos e inexplicables que de a poco irán tratando de entender. Lewkowicz destaca algunos rasgos de este tiempo de actualidad traumática: disolución de las consistencias existentes (económica, política, legal, social), primado del cambio sobre la permanencia, arrasamiento subjetivo en un puro fluir social sin sujeto, instalación de la contingencia sin ley ni previsibilidad. La invasión alienígena es un evento traumático que es también un acontecimiento, al introducir rasgos totalmente novedosos, heterogéneos y siniestros en el contexto del orden en que habitan los humanos de esta historia. Desde el orden simbólico en que irrumpe, este exceso cualitativo resulta imposible de simbolizar: es imposible que haya nevadas en verano en Buenos Aires, y que la nieve mate al contacto con ella. Es imposible que haya simultáneamente un apagón de energía eléctrica, de comunicaciones, de internet, de celulares y hasta de automóviles, en todo el país. Como es imposible que haya cientos de automóviles puestos como barreras en las autopistas y puentes impidiendo salir. Y por sobre todo, es imposible que haya vida inteligente extraterrestre pretendiendo invadir Argentina con un ejército de insectos gigantes que pueden lavar el cerebro de los humanos para volverlos contra su especie. Como plantea Lewkowicz, el acontecimiento es la posibilidad efectiva de ese imposible estructural. Imposible desde el marco simbólico que el acontecimiento viene a desbaratar. Al grupo de sobrevivientes les cuesta la muerte de un amigo aprender que la nieve mata al tocarla, pero que ésta pierde su potencia mortal una vez caída, o que es posible salir a la intemperie si uno se cubre con ropa impermeable y usa escafandra para no respirar el aire contaminado. Todos piensan en sus seres queridos y desesperan por ir a buscarlos. Estamos ante un escenario de situación traumática: pérdida del orden simbólico, que ya no asiste a nadie para saber qué ocurre y qué hacer, pérdida del ordenamiento jurídico, porque hay una ausencia de toda referencia de autoridad preexistente y cada sobreviviente está librado a su suerte, pérdida de innumerables vidas humanas, sometiendo a los que quedan a una situación de duelo, y desesperación ante la amenaza permanente de muerte, que puede provenir de formas inesperadas. Estamos ante un escenario catastrófico, porque la causa del desastre –la invasión alienígena– llegó para quedarse y producir una devastación del campo humano. De a poco, precariamente, el pequeño grupo va dándose, no sin conflictos, algún tipo de acuerdos para sobrevivir y enfrentar la situación, a limar las diferencias e intereses en pos de una estrategia común. Lewkowicz (2006) señala que “mirada desde la estructura, la catástrofe es arrasamiento; desde sí, es contingencia. La contingencia no es el arrasamiento, es la posibilidad precaria de organización de la subjetividad” (p. 161). Lo que abre a un segundo tiempo, tanto de elaboración traumática cómo de invención acontecimental. De pronto, el dinero ya no importa, pero resulta esencial el agua y la comida, y entonces habrá que ir economizando los recursos y buscar o crear otros, como trajes especiales para salir. Los celulares se volvieron inútiles, pero descubrir que se puede reciclar viejas baterías pasa a ser un recurso de supervivencia. Contar con armas hace a la diferencia entre seguir vivos o no. A nivel de los vínculos, se generan distintos tipos de respuesta al desastre, desde la desesperación que lleva al suicidio, pasando por la conformación de grupos armados que vandalizan para salvarse, hasta asociaciones que combinan racionalidad y solidaridad. La grupalidad es mejor que la individualidad solitaria a la hora de sobrevivir. Se trata de la estrategia efectiva de supervivencia más antigua entre las especies vivas. Sólo que la sociedad humana no es una sociedad de ángeles, y la conformación contingente de un grupo tiende a configurar a los otros como potenciales amenazas. Cada asociación ve con recelo lo que el otro grupo posee, y resulta un trabajo de alianzas y negociaciones el intercambio de bienes e información. El edificio donde vive la esposa de Juan Salvo está liderado por un portero que trata de matarlo para apropiarse de lo que lleva para sus compañeros. Es el escenario que la serie irá recorriendo: al peligro externo se agrega el modo en que los humanos nos damos estrategias para perdurar y resistir, en un arco que va desde aquel que sólo piensa para sí mismo y se aprovecha de la empatía del otro (la mujer que simula un embarazo para robarle el vehículo a Salvo), hasta el mártir que da la vida por los demás (el sacrificio de la monja y el ex combatiente incendiando la iglesia para que otros puedan escapar). “Nadie se salva sólo” es siempre una toma de posición singular de cada sujeto. No todos la comparten, y también hay diversos modos de trasladar la consigna a modos particulares de organización. Porque una vez que se expresa por la positiva –“nos salvamos todos juntos”– comienzan los problemas de definir al conjunto de los “todos”, y aquello que no sería parte de la totalidad. Por eso una estrategia de unir a una sociedad dividida es introducir un enemigo externo, que haga que “nos unamos como un todo” contra el otro amenazante. Por ejemplo, la guerra de Malvinas, que en su momento la Junta Militar del Proceso utilizó como “gesta de unión de los argentinos”, luego de años de terrorismo de Estado, presente al sesgo en El Eternauta y que sirve de contrapunto con la invasión alienígena. Juan Salvo es un personaje que ya viene afectado por un trauma de guerra. Ex combatiente de Malvinas, el nuevo escenario de catástrofe se le superpone a aquél otro ya vivido. Lo que al mismo tiempo lo afecta, pero lo ha preparado para la nueva contingencia, que es también un modo de actualizar aquel trauma y, simultáneamente, elaborarlo enfrentando el nuevo escenario. Pero para hacerlo, se requiere además tomar nota de lo nuevo que aporta el evento desastroso. Ya no se trata de ingleses en Malvinas, otros seres humanos contra los que se lucha en una coyuntura de conflicto bélico. Ahora la amenaza no es de otros semejantes, sino de algo radicalmente Otro de contornos inquietantes. Una novedad acontecimental que al racionalista de Favalli le va a costar asimilar hasta que se rinda a las evidencias. Es Salvo quien logra nominar la causa de tanto desastre: se trata de una invasión extraterrestre. Tomar nota de que un elemento nuevo e inesperado ha ingresado en el mundo y poder significarlo, obliga a un proceso de invención que reconfigure un escenario nuevo. Porque no es lo mismo suponer que se está ante un desastre natural, que ante un ataque alienígena que presupone una intencionalidad y un plan. Poder significar ese elemento nuevo que parecía imposible de asumir en el marco simbólico preestablecido, permite reinventar los vínculos y alianzas, pero también los recursos con que se cuentan. Dice Lewkowicz (2006): “En catástrofe ya no tiene poder el organismo ultraespecializado sino el organismo plástico capaz de considerar y hacer efectiva cualquier facticidad como condición de su afirmación” (p. 164). En El Eternauta, reciclar lo viejo es también una forma de invención o, si se quiere, de reinvención. La frase “lo viejo sirve” en el contexto de la trama, es la sorpresa de que la tecnología alienígena no consiguió afectar las tecnologías humanas más antiguas, no una celebración ideológica del conservadurismo. En el campo de la técnica “lo viejo sirve” porque nunca dejó de servir: las novedades tecnológicas reemplazan a las antiguas, que dejan de usarse por vetustas, aunque mantienen su vigencia potencial, que suele reactivarse en escenarios de catástrofe. Mandar un mensaje por whatsapp no suprime la potencia comunicacional de una carta. Y la iluminación a vela ya no se usa, pero vuelve a ser esencial ante la ausencia de energía eléctrica. En el campo político en cambio, lo viejo y lo nuevo coexisten. La democracia moderna, republicana y parlamentaria tiene unos 200 años, pero no constituye el régimen político dominante en la mayor parte de los países, conviviendo con regímenes monárquicos, dictaduras, tiranías y gobiernos pseudodemocráticos. Para organizar una sociedad, sirve tanto una democracia como una dictadura. Pero no se puede pensar en términos de utilidad un régimen político, porque implica trasladar la lógica utilitaria al campo ético-político. Un puro pragmatismo maquiavélico. En todo caso, se trata de evaluar las consecuencias que se derivan para los miembros de una sociedad los diversos modos de organización estatal. En el final de temporada de El Eternauta, vemos que “el enemigo” ha coaptado cientos de humanos vaciados de voluntad, dirigidos por un ser misterioso al que responden hipnotizados. Suprimidas las subjetividades singulares, queda una masa que acata automáticamente a un líder. También para los invasores, a nivel político, “lo viejo, sirve”. Lewkowicz propone dos modos de pensar la catástrofe que no tienen las mismas consecuencias respecto de la posición del sujeto ante ella: pensarla desde lo que queda o desde lo que hay. Pensar desde lo que queda es pensarla como el resto de una operación de destitución, mirada melancólica que hace un balance de lo perdido y anhela recuperar. Un habitar la situación de desastre desde la lógica previa, que da como resultado un déficit: un “no queda casi nada”. Pensar desde lo que hay es en cambio pensarla desde el inventario que precede a una operación que da como resultado un plus afirmativo: un “hay lo que hay”. Operación que implica asumir la preeminencia del cambio y la contingencia. Y la contingencia, a diferencia del arrasamiento, es la posibilidad precaria de organización de la subjetividad. “La contingencia difiere del arrasamiento porque un trabajo subjetivo encuentra el modo de producir el encuentro sobre el azar del choque. No celebramos un inconcebible azar que crea un mundo ordenado para felicidad de sus habitantes; asumimos la emergencia casual de un encuentro que sólo producirá realidad si hay trabajo capaz de sostenerlo como encuentro. Y si no, será dispersión pura, encuentro triste, falso encuentro, mero choque” (Lewkowicz, 2006, p.161). En El Eternauta, la invasión brutal extraterrestre produce una desorganización mortífera. Pero queda a cuenta de cada sobreviviente la tarea ética de sostener el trabajo subjetivo de transformar los choques azarosos en el medio del desastre, en encuentros que reafirmen la supervivencia de lo humano. Un ejemplo magnífico de este rasgo de humanidad es la escena de la sepultura. Todo es un caos y los tres amigos están desquiciados. La nevada se ha detenido pero la amenaza continúa y la supervivencia se hace más incierta que nunca. En ese contexto, deciden hacer un alto para sepultar al amigo muerto. La ciudad es un tendal de cuerpos, pero en la despedida a uno de ellos se juega el destino de la humanidad toda. Cavan una fosa y despiden al Ruso arrojando tres naipes con el mayor ligue del truco. Un breve ritual funerario que recuerda el gesto de Antígona y que los reconcilia con lo simbólico en medio del estrago real. Referencias Hardt, M. y Negri, A. (2002). Imperio. Paidós. Lewkowicz, I. (2002). Sucesos Argentinos. Cacerolazo y subjetividad postestatal,. Paidós. Lewkowicz, I. (2006). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós. Watchel, N. (1976). Los vencidos: los indios del Perú frente a la conquista española. Alianza editorial.

NOTAS

[2] Para una crítica a Imperio, ver Atilio Borón: Imperio e imperialismo, Buenos Aires, Clacso, 2002.

[3] “Para evitar las complejidades ya inaccesibles de la noción psicoanalítica de trauma, sus dos o tres tiempos, sus resignificaciones y retroacciones, prefiero aquí sustituir la palabra trauma por el término, menos técnico, de traumatismo” (Lewkowicz, 2006, p. 151-152).

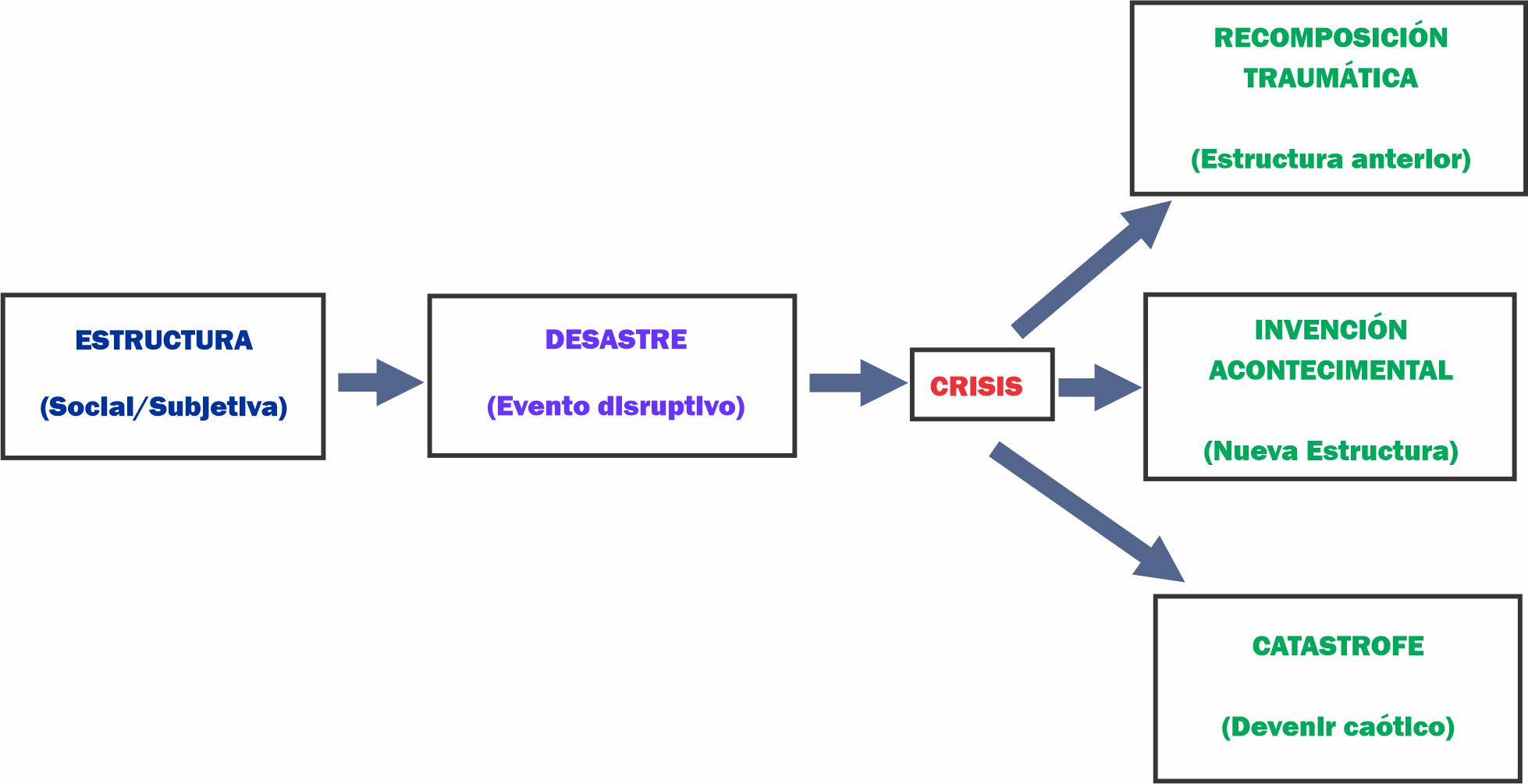

[4] Cabe la pregunta de si se trauman las estructuras, o los traumas se ligan a un efecto subjetivo. La experiencia de catástrofe ¿Quién la tiene? ¿Un orden abstracto (social, económico, político) o los sujetos que habitan un sistema social, económico, político? Cuando pasamos de hablar del trauma de un sujeto, a hablar de “traumas sociales”, el concepto deja de tener el mismo valor. Es inconmensurable la relación entre un sujeto afectado personalmente por el Terrorismo de Estado en Argentina (un sobreviviente, el hijo de un desaparecido, la madre o abuela de Plaza de Mayo) que hablar de la sociedad argentina afectada por el Terrorismo de Estado. Sólo por analogía se homologa trauma subjetivo a trauma social, que requiere de una revisión de las categorías que empleamos para el trauma subjetivo.

[5] No se entiende por qué cedería; es la metáfora de la inundación, que aquí queda reificada.

[6] “La experiencia tiene lugar en el Perú hacia el siglo XVI: un nuevo tipo de dominación colonial. Lo traumático no resulta esencialmente del aumento de las tasas de explotación sino de la desestructuración de las prácticas que producían un sentido, un lugar, un destino para la población local. Los dioses también han dejado de hablar; han callado frente a las alteraciones del mundo social. Ni dioses ni hombres pueden con tanta perplejidad. Sin embargo, paulatinamente, el silencio se va poblando de rumores. Los dioses les recuerdan a los hombres que son dueños de la tierra. El estímulo traumático ya no produce lo que producía. La rebelión de 1780 -conducida en su primera fase por Tupac Amaru- muestra una vitalidad recuperada. Ante todo se trata de la recuperación de lo perdido. ¿Cómo se piensa el silencio en esta perspectiva? Como un impasse donde la recomposición se trama finalmente significando el término extraño como invasor. No se trata de asumir la transformación que ha operado la presencia colonial; se trata de eliminar el cuerpo extraño del mundo incaico. Trabajosamente, los lugares existentes asimilan la invasión sin alterar la estructura previa” (Lewkowicz, 2006, p. 152-153).

[7] Watchel (1976) “Al comienzo, un choque brutal, la Conquista. Esta provoca un traumatismo colectivo cuyos efectos persisten hasta nuestros días. ¿Cómo explicar tal continuidad? Los primeros cuarenta años del período colonial dan el ejemplo de una crisis de desestructuración: desaparece el sistema inca, pero de sus despojos sobreviven estructuras parciales, de modo tal que se perpetúa la lógica del antiguo sistema, aunque alterada. La dominación española se apoya sobre las instituciones indígenas, pero lo que fundamenta el sistema colonial es la violencia. No solamente la violencia desnuda, sino el conjunto del proceso de deculturación: el hecho de que la cultura de la minoría dominante se exponga constantemente como modelo ideal, único verdadero, ante la mayoría dominada, constituye una violencia oculta y cotidianamente vivida: cada día, los indios ven morir nuevamente a sus dioses. Ahora bien, la situación colonial se prolonga mucho después de la Conquista. Las rebeliones indígenas, bajo la forma simple de contraviolencia o bajo la forma compleja de esperanza milenarista, fracasan, excepto en las fronteras. Comprendemos ahora que la literatura indígena … esbozase el doble movimiento que acabamos de trazar. La muerte de los dioses; es decir, la desestructuración como traumatismo perpetuado. La danza de la Conquista; es decir, una praxis reestructurante, pero una reestructuración danzada, en la esfera imaginaria, puesto que las otras formas de praxis fracasan”. (pág. 317) “Hay, pues, supervivencia de la tradición, pero sabemos también que dicha tradición, considerada en términos globales, sufre los efectos destructores de la dominación española: la descomposición de la sociedad indígena no se ve compensada por otro tipo de organización. Hay deculturación sin verdadera aculturación. De modo tal que dos mundos quedan frente a frente, uno dominante y el otro dominado”.

[8] El tema es debatible. Ver, por ejemplo, La arrogancia del presente de Jean Claude Milner, quien participó del mismo y discute las características de acontecimiento de aquel evento.

[9] Solo señalemos con Lacan -vía Hegel a través de Alexandre Kojève - que en el vínculo con el amo, el esclavo ocupa el lugar del saber y es el que produce para el amo. No es un muerto, o un ser vacío e inerte, sino alguien que salva su vida y puede por lo tanto trabajar por su libertad. Como lo ilustra el ejemplo que ofrece el ex esclavo Trimalción, personaje de la novela de Petronio Satyricon.

[10] Agregado del autor.

[11] Agregado del autor.

[12] “En catástrofe, lo que cambia tiene más peso, más intensidad, más sentido que lo que permanece; y esto de manera duradera. Si se puede habitar esta paradoja, es una estabilización cambiante de la dinámica de cambios. La imagen del cambio perpetuo es la imagen del medio fluido. De aquí en adelante –y no en una situación puntual actual- habitaremos espacios caracterizados por la contingencia de las conexiones”. Lewkowicz (2006), p. 161. ¿Qué sería poder habitar tal paradoja? ¿Poder habitarla no es asimilarla, en la línea del traumatismo, hacerla parte del yo? Asimilar la catástrofe, ¿no es la vía opuesta a producir un acto que saque de la catástrofe? El mercado como una gran anarquía fluida productora de catástrofe parece una lectura simplificada de un orden económico muy complejo, pero no necesariamente caótico. Veinte años después de la publicación de Imperio (2002), no se constata la disolución de los Estado-nación. Ni siquiera en Argentina, donde la catástrofe duró meses, pero cesó sin que cambien los flujos del capital internacional. De hecho, el Estado argentino creció y se volvió mucho más fuerte que antes de 2001.